Idrogeno: futuro alternativo?

L’Europa e l’Occidente sono impegnati nel creare un mix energetico che abbia il minor impatto ambientale possibile, poiché le emissioni di CO2 sono un problema urgente da affrontare. L’idrogeno è spesso visto come una delle alternative più promettenti. Panorama attuale Da decenni, in Europa si lavora per ridurre l’impatto delle attività produttive e delle richieste energetiche domestiche. Oggi, il mix energetico è variegato e differisce tra i vari paesi. Analizziamo le differenze tra Italia e Unione Europea. Secondo i dati Eurostat, la produzione di energia nell’UE è così suddivisa: La produzione e il consumo non sempre coincidono, per cui i dati variano leggermente. Attualmente, l’Europa dipende significativamente dalle importazioni di petrolio e gas, con l’obiettivo di aumentare l’indipendenza energetica. Il mix energetico giornaliero in Europa è composto da: In Italia, invece, il mix è così composto: Obiettivi di transizione energetica Per ragioni politiche, strategiche e ambientali, è cruciale ripensare l’uso quotidiano dell’energia in Europa. L’obiettivo principale è ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030. Questo comporta l’aumento della produzione di energie pulite fino al 42,5% entro lo stesso anno. L’Italia è allineata con gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima del 2019, che prevede di raggiungere il 40% di energie rinnovabili entro il 2030. L’Idrogeno: un potenziale enorme Nel complesso scenario di produzione, distribuzione e consumo energetico, l’idrogeno emerge come una risorsa promettente. Nonostante gli sforzi di lunga data per valorizzarlo, la situazione resta complessa. Teoricamente, i benefici dell’idrogeno come combustibile rispetto al petrolio sono notevoli. Primo fra tutti, quando bruciato, emette solo vapore acqueo, non inquinante rispetto alle emissioni di un’auto a benzina. Tecnologia attuale Esistono già auto che utilizzano tecnologia a idrogeno, come la Toyota Mirai. Questo veicolo non solo usa idrogeno ma purifica anche l’aria durante il viaggio. Sebbene sia ancora agli inizi, questo percorso mostra un impegno verso l’esplorazione di questa tecnologia. Tuttavia, l’elettrolisi, il processo per produrre idrogeno, presenta ancora elevate perdite di energia: tra il 45 e il 60%. Questo avviene perché è necessario un’alta compressione, costosa sia economicamente che in termini di perdita di energia. Gli investimenti per migliorare i metodi di produzione sono significativi. Un aspetto positivo è che le infrastrutture di importazione di gas esistenti in Europa possono essere adattate per l’idrogeno, riducendo notevolmente i costi. Sfide logistiche La più grande sfida nel trasporto dell’idrogeno è mantenerlo a –251 gradi Celsius, rispetto ai -162 del gas naturale. Durante il trasporto, si può perdere fino al 40% di energia. Inoltre, in regioni con situazioni idrogeologiche difficili, una produzione eccessiva di idrogeno potrebbe aggravare i problemi esistenti. Conclusioni L’idrogeno potrebbe diventare una valida alternativa in futuro, ma non il principale sostituto a causa delle numerose sfide. L’industria stessa è cauta riguardo al suo sviluppo futuro. Rimane solo da vedere come evolveranno le cose.

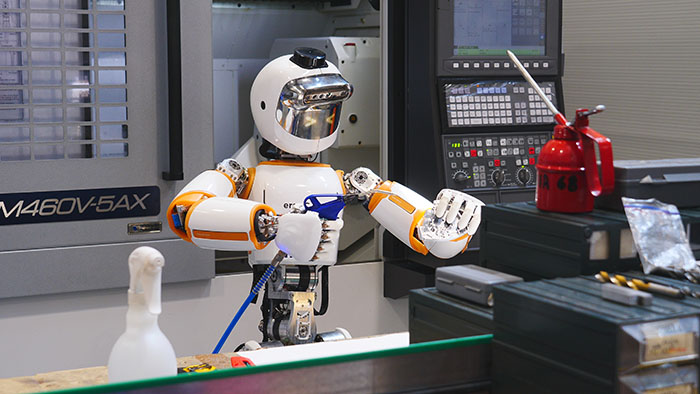

Parliamo di robotica con Daniele Pucci

Come nasce il progetto ErgoCub? Nasce da un progetto anche in collaborazione con altri partner europei, iCub, che esplorava la creazione di un robot come progetto di ricerca. Da questo poi nasce ErgoCub, in collaborazione con INAIL, con l’obiettivo di capire come un robot umanoide possa aiutare a prevenire infortuni sul lavoro. Perché proprio INAIL? Secondo le statistiche circa il 70% degli infortuni sul lavoro coinvolgono l’apparato muscolo scheletrico, questo significa che è un’area molto critica d’intervento. Questo vuol dire che le attività manuali sono prevalenti nel sistema produttivo italiano. Un robot come ErgoCub quindi ha un ruolo fondamentale nella prevenzione. Intanto stavamo anche lavorando ad un altro progetto nell’ambito dell’abbigliamento smart che monitori i rischi sul lavoro, un binomio interessante. Come l’IA aiuta in un progetto del genere? L’IA è essenziale in un progetto come quello di ErgoCub perché permette di sviluppare un movimento quanto più possibile vicino a quello umano. ErgoCub è mosso da un’intelligenza artificiale cognitiva, in grado di interfacciarsi con il mondo, di capirlo e di interagire con gli esseri umani. L’altra IA è motoria, e questo è l’elemento più critico in quanto ErgoCub deve operare con operatori in carne e ossa. Come viene recepito ErgoCub in un contesto lavorativo? Il lavoro più grande è quello di rendere intellegibile lo stato del robot, quindi in poche parole le “espressioni” del robot, tramite led o altri sistemi. Questa è una sperimentazione da fare sul campo. ErgoCub può essere connesso ad un gestionale? Al momento non abbiamo affrontato questa tematica ma è chiaro che dovrà essere reso possibile al momento di una sua effettiva implementazione in un contesto d’impresa. A che punto è della sperimentazione? Al momento il test più avanzato è sulla parte di abbigliamento smart, che è già molto avanti come sviluppo. Per quanto riguarda i robot stiamo cercando aziende insieme a Confindustria per validare definitivamente il progetto sul campo. Ovviamente noi stiamo testando già in laboratorio la soluzione. Il futuro è dei cobot o dei robot? Dipende dalle situazioni di utilizzo. In contesti aziendali lo spazio per i cobot, quindi per una collaborazione stretta tra operatori umani e macchine intelligenti sarà sempre più frequente e proficua. Questo perché si potranno unire le forze verso un obiettivo comune aumentando le capacità dell’uomo. Dall’altro lato esistono ed esisteranno specifici compiti che saranno più adatti ad essere svolti solo da robot. D’altro canto questo creerà altri lavori necessari. Il punto è anche quello di saper gestire la rapida evoluzione della situazione da un punto di vista di welfare. La più grande sfida che avete affrontato durante lo sviluppo? Probabilmente la sfida più grande è stata progettare tutto durante la pandemia. I componenti non erano reperibili con facilità. Inoltre è stato molto difficile superare coniugare la meccanica del robot con la capacità di interagire con un essere umano. Quanto sono utili processori interamente dedicati al calcolo IA? Si tratta di una risorsa immensa e molto utile per chi ha bisogno di sviluppare un progetto simile. Il problema al momento è la reperibilità perché ad ora non se ne producono molti e i colossi tech ne acquistano molti. Inoltre i costi sono molto alti. Esiste un meccanismo di collaborazione europea per progetti di questo tipo? La collaborazione esiste ma bisogna tenere a mente che per far funzionare una collaborazione occorre avere un progetto finanziato. Questo non è sempre facile in questa fase storica in Europa. Non di rado si lavora su progetti in collaborazione con aziende esterne. Cosa ti ha impressionato di più nell’ultimo anno? La prima cosa è ChatGPT, senz’altro una rivoluzione che dal punto di vista tecnico segna un importante momento per la tecnologia che utilizza. La seconda cosa è la crescita di progetti dedicati alla robotica umanoide in tutto il mondo, questo è un indicatore del fatto che stiamo vivendo un periodo di forte accelerazione. Il futuro per questa tecnologia appare molto roseo.

CBAM: il futuro della produzione?

Il contenimento delle emissioni di carbonio è diventato sempre più importante per la strategia europea. Uno dei meccanismi entrati in vigore nell’ultimo periodo è il CBAM. Vediamo di cosa si tratta. Cos’è il CBAM? Il Meccanismo di Adeguamento Carbonico alle Frontiere (CBAM) rappresenta un sistema di tassazione al confine introdotta dall’Unione Europea, mirata a combattere il cambiamento climatico. Viene imposto un prezzo sul carbonio per le merci importate da paesi al di fuori dell’UE, questo perché non tutti i paesi hanno politiche assimilabili a quelle europee in questo campo.. L’obiettivo principale è quello di prevenire il cosiddetto “carbon leakage“, cioè lo spostamento delle produzioni verso nazioni con regolamentazioni ambientali meno severe. Come funziona? Il CBAM è stato avviato in forma sperimentale dall’1 ottobre 2023 e sarà implementato gradualmente fino al 2026. Durante la fase iniziale, le aziende dovranno dichiarare le emissioni legate ai prodotti importati nell’UE, ma non sarà richiesto l’acquisto di permessi di emissione. Dal 2026, sarà obbligatorio acquistare certificati CBAM che coprano le emissioni di carbonio ‘incorporate‘ nei prodotti. Se le aziende dimostrano di aver già pagato una tassa sul carbonio nel paese di origine, potranno beneficiare di una riduzione del dazio per evitare la doppia imposizione. Perché è stato introdotto il CBAM?Perché è stato introdotto il CBAM? Questo meccanismo è stato introdotto per garantire che gli sforzi dell’Unione Europea per ridurre le emissioni di carbonio non siano vanificati dalla produzione di beni in paesi con regolamenti meno stringenti. Inoltre si vuole anche incentivare i paesi non UE a rafforzare le proprie politiche ambientali e aderire a standard più elevati, in linea con gli accordi climatici internazionali e le ambizioni di decarbonizzazione globale. Impatto del CBAM sulle aziende italiane Per le aziende italiane che importano prodotti nell’UE, il CBAM implica una maggiore necessità di trasparenza e di reporting delle emissioni. Questo potrebbe tradursi in costi aggiuntivi per la conformità e l’adeguamento dei processi produttivi a standard più sostenibili. Tuttavia, presenta anche opportunità: le aziende che investono in tecnologie pulite e processi a bassa emissione di carbonio potrebbero beneficiare di un vantaggio competitivo sul mercato europeo, grazie alla minore incidenza del CBAM sui loro prodotti. Inoltre, questa politica potrebbe stimolare l’innovazione e lo sviluppo di soluzioni sostenibili all’interno del settore industriale italiano.

Produzione acciaio: Europa e Italia indietro

Il mondo della produzione siderurgica dedicata all’acciaio sta subendo una grande contrazione. La situazione aveva iniziato a cambiare già nel 2023 con i colossi della produzione cinese in difficoltà. Perdita di quote di mercato A livello commerciale la produzione di acciaio è sempre stata molto importante perché permette di sostenere una grande quantità di settori come quelli delle infrastrutture e non solo. Ma questo settore strategico sta perdendo terreno a livello globale: infatti la quota di mercato è passata dal 17% nel 2015 al 10% nel 2023. I numeri italiani Secondo Federacciai la situazione produttiva del paese rispecchia in pieno la tendenza a livello globale alla diminuzione di produzione dovuta ad un calo della domanda. A marzo del 2024 i numeri hanno registrato un calo del 12,6% rispetto all’anno precedente, complessivamente rispetto al 2023 la produzione è calata di circa 5.4 milioni di tonnellate. A soffrire di più sono i prodotti destinati all’edilizia (-11.0%) e quelli pronti per il settore automotive (14.2%). Tendenze globali Fino al 2023 il mercato è cresciuto del 4.2%, principalmente trainato dai colossi Cina e Indonesia. L’Europa invece ha lasciato sul campo circa il 6.2% del suo valore. Ma le cose sembrano invece essere cambiate anche per il colosso asiatico. Infatti l’era delle grandi costruzioni, delle infrastrutture e dell’edilizia spinta pare terminata. I numeri sono in calo e non sembrano destinati a risalire nel breve periodo. A questa crisi produttiva si aggiunge anche la minaccia di triplicare i dazi statunitensi su prodotti in acciaio. Il presidente Biden sta cercando di guadagnare il favore dei settori produttivi interni e vuole quindi aumentare la pressione sulla concorrenza cinese. Ha anche annunciato l’avvio di un’investigazione per “pratiche sleali della Cina nei settori della costruzione navale, dei trasporti marittimi e della logistica“.

Occupazione: superati livelli pre-Covid

Secondo uno studio della CGIA di Mestre la situazione del lavoro in Italia sembra in miglioramento non solo rispetto agli ultimi anni ma anche ai livelli pre-pandemia.

Premi produzione: novità sulla tassazione?

Nell’attesa dell’approvazione del decreto attuativo della riforma fiscale, programmata per il prossimo Consiglio dei Ministri del 23 aprile, esamineremo le norme vigenti sulla detassazione dei premi di performance, attualmente stabilita al 5%. Inoltre, daremo uno sguardo alle prospettive delle imminenti novità. Cos’è un premio di produzione La detassazione dei premi di performance viene attuata in base al periodo in cui si registra un aumento di produttività. Tale agevolazione può essere concessa dal datore di lavoro attraverso un accordo aziendale, oppure, in mancanza di questo, facendo riferimento all’accordo territoriale più pertinente all’attività lavorativa, anche al di fuori della regione di appartenenza e senza richiedere la firma per l’accettazione. Le modifiche previste per il 2025 riguarderanno sia gli accordi di riferimento (che diventeranno più flessibili) sia l’aliquota di tassazione (che sarà raddoppiata). Analizziamo nel dettaglio tutte queste novità. La normativa di riferimento Il quadro normativo di riferimento per i premi di performance è costituito dalla Legge di Stabilità del 2016, che prevede una tassazione agevolata per le somme fino a 3.000 euro erogate ai dipendenti sotto forma di premio di risultato. Questi premi, che contemplano produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, devono essere quantificabili e verificabili. Possono essere erogati previa stipula di contratti aziendali o territoriali, come stabilito dall’articolo 51 del decreto legislativo 81/2015. Oltre al limite massimo di 3.000 euro, è previsto un limite di reddito per il dipendente, che non può superare gli 80.000 euro. Sulle somme erogate come partecipazione agli utili dell’impresa si applica lo stesso trattamento fiscale, con l’imposta sostitutiva di IRPEF e addizionali. L’incentivo viene erogato dopo il raggiungimento degli obiettivi incrementali definiti e misurati nel periodo stabilito contrattualmente. Come si misurano? I criteri di misurazione devono essere definiti con anticipo rispetto alla produttività futura. In caso di successivo incremento del valore degli indicatori, l’imposta sostitutiva del 10% potrà riguardare il 50% del premio originario. È possibile recuperare le maggiori ritenute operate in sede di conguaglio. Per le annualità successive, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata al rispetto dei parametri normativi e all’individuazione dell’indicatore di riferimento prima dell’inizio del periodo di maturazione della retribuzione incentivante. Per quanto riguarda gli accordi applicabili, se un’azienda non dispone di una Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), può fare riferimento agli accordi territoriali più vicini e congrui con la propria attività. Anche in assenza di RSA, l’imposta sostitutiva sui premi di risultato si applica, purché sia recepito il contratto territoriale di settore. Il contratto aziendale deve essere comunicato a tutti i lavoratori e depositato insieme alla dichiarazione di conformità entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Novità sull’aliquota L’aliquota di detassazione dei premi di performance salirà al 10%. Gli indicatori per la misurazione dei risultati potranno anche includere criteri di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale. Inoltre, l’applicazione del requisito degli accordi potrebbe diventare più flessibile, estendendosi anche ai contratti territoriali di settore o correlati all’attività aziendale.

Diritto alla riparazione: cambia tutto

L’Unione Europea è finalmente riuscita, dopo un lungo lavoro, ad approvare la legge sul diritto alla riparazione. Ma di cosa si tratta? Complessità tecnologica e difficoltà di riparazione Negli ultimi decenni, i beni di consumo hanno subito una crescente complessità. Anche prodotti che in passato non avevano componenti elettronici ora sono diventati “smart”, con un aumento significativo della complessità. Frigoriferi con schermi, lavatrici, forni e persino automobili sono dotati di tecnologie avanzate. Tuttavia, questo rende spesso la riparazione di tali oggetti difficile, se non addirittura impossibile. È comune rompere lo schermo di uno smartphone o di un tablet e scoprire che la riparazione è costosa o che il prodotto viene sostituito con uno nuovo. Obiettivo ambientale principale dell’UE L’obiettivo principale di questa legge è ridurre l’impatto ambientale. Sostituire un oggetto ogni volta che si rompe aumenta lo spreco di risorse preziose che potrebbero essere risparmiate o utilizzate in modo più sostenibile. Come funzionerà Il progetto mira a semplificare il processo di riparazione, consentendo alle aziende di rivolgersi a centri di assistenza anche esterni. Chi sceglie la riparazione invece della sostituzione riceverà una garanzia aggiuntiva di un anno. Obblighi per le aziende Le aziende saranno tenute a dichiarare il costo preciso di ogni riparazione, o stabilire un tetto massimo oltre il quale non si potrà andare. Inoltre, l’azienda dovrà restituire il prodotto entro trenta giorni dalla consegna al centro di riparazione. Piattaforma online per trovare riparatori Verrà creata una piattaforma europea per aiutare i consumatori a individuare siti di riparazione per i propri prodotti, facilitando la ricerca di uno nelle vicinanze. Ogni stato europeo dovrà inoltre creare un proprio sito per rendere accessibili tali informazioni nella lingua nazionale.

DEF 2024: cosa succede?

Cosa prevede il DEF 2024 e cosa cambia rispetto alle previsioni precedenti.

TSMC rivede le stime dopo il terremoto

Il Taiwan è stato scosso dal più forte terremoto degli ultimi 25 anni che ha colpito duramente il Paese. In uno scenario altamente pericoloso che ha visto la paura di onde anomale crescere la tensione è ancora alta, anche perché le scosse di assestamento continuano. TSMC evacua una fabbrica A causa della catastrofe naturale TSMC ha evacuato la fabbrica principale che, riportano voci locali, non ha ricevuto danni ma per precauzione si è preferito non proseguire nella produzione. Seppur l’azienda non abbia subito troppi danni le ripercussioni economiche non hanno tardato a farsi sentire. Previsioni di crescita riviste La crescita dell’azienda ad inizio anno era stimata in netta crescita, tagliata poi di circa 92 miliardi di dollari a causa del terremoto. Il titolo ha poi perso in borsa circa l’1%, non un grave crollo ma una situazione del tutto inaspettata. Il ruolo di TSMC nell’economia globale TSMC è senz’altro un protagonista assoluto del mondo della produzione di semiconduttori. Il colosso di Taiwan è cresciuto negli anni e ora pianifica espansioni anche all’estero per far fronte all’instabile relazione con la Cina. L’azienda si stima produca all’incirca il cinquanta percento dei semiconduttori a livello globale, un primato non da poco se si considera l’importanza nel mondo odierno di questa produzione per tutti i dispositivi che utilizziamo oggi, smartphone in primis.

Inflazione: discesa o pronta alla risalita?

Il periodo di ripresa post-pandemica ha portato con sé una spirale inflattiva, culminata nel corso del 2023, per diverse ragioni. Un’elevata inflazione ha un impatto negativo sull’economia e sulla capacità di investimento delle imprese. Esaminiamo quindi lo stato attuale e le prospettive future. Gli ultimi ventiquattro mesi Per comprendere la situazione attuale, esaminiamo le variazioni di prezzo registrate dall’ISTAT negli ultimi due anni. Nel corso del 2022, i prezzi al consumo hanno subito un aumento medio dell’8,1%, mentre nel 2023 l’inflazione si è attestata intorno al 5,7%. Energia: un problema rilevante I prezzi energetici nel 2024 sono previsti in risalita a causa dell’eliminazione graduale delle misure volte a mitigare l’impatto dell’aumento dei mesi precedenti. Le crisi dei prezzi dell’energia hanno pesato maggiormente nei mesi precedenti, determinando aumenti a catena su molti mercati. Si prevede che la transizione a produzioni più green e la diminuzione della dipendenza da forniture esterne nei prossimi anni rendano l’economia europea più forte. Prospettive della BCE Nonostante le preoccupazioni nel breve e medio periodo riguardo al settore energetico e ai futuri sviluppi, la BCE si è espressa in modo ottimistico rispetto al 2024. È stata annunciata da Christine Lagarde una riduzione dei tassi d’interesse a giugno 2024, poiché la tendenza inflattiva dovrebbe essere a ribasso. Tuttavia, la BCE rimane cauta riguardo all’inflazione e alla sua tendenza a ribasso, avvertendo la necessità di operare con cautela per evitare un ritorno alla situazione precedente. Tre pilastri da monitorare L’Importanza di un taglio dei tassi Tagliare i tassi di interesse significa facilitare l’accesso al credito da parte di famiglie e imprese. Nonostante le sfide, ciò dovrebbe portare a una ripresa degli investimenti aziendali nei prossimi mesi e anni. Previsioni sul PIL italiano La Banca d’Italia prevede un aumento dello 0,7% del PIL italiano nel 2024, con previsioni del 1,1% per i ventiquattro mesi successivi. Si tratta di cifre significative per un Paese che ha visto un PIL stazionario negli ultimi 30 anni. La partita del PNRR rimane aperta, con un termine nel 2026 e un contributo di 40 miliardi di euro all’anno per i prossimi due anni. Gli effetti sul lungo periodo sono ancora da valutare.